Café solo, 3.00 am. Cinco personas en la cafetería de la terminal doméstica del aeropuerto de Nairobi. Contra todo pronóstico, hace frío.

Cansada, dejo a un lado el libro que estaba leyendo y miro a mi alrededor. Todos dormitan o manejan el móvil. Excepto un hombre. Me mira, le miro y sonríe.

Se levanta y en un impecable inglés me pide permiso para sentarse en mi mesa. Curiosa, veo cómo se acomoda y da un sorbo a su café. «Parece cansada», me dice. Le cuento que llevo un día muy largo a mis espaldas, y que aún me quedan unas cuantas horas para llegar a casa. «Ah… Casa. Una hermosa palabra, ¿no le parece?». Dudo. «Tan solo decirla en voz alta emociona. Casa». Noto como la saborea, y algo similar a la añoranza asoma en su mirada. Le pregunto de dónde es. Sus ojos brillan a la vez que pronuncia las palabras «De Siria, joven. Mi hogar es una ciudad llamada Alepo». Asiento a la vez que mil imágenes vienen a mi mente.

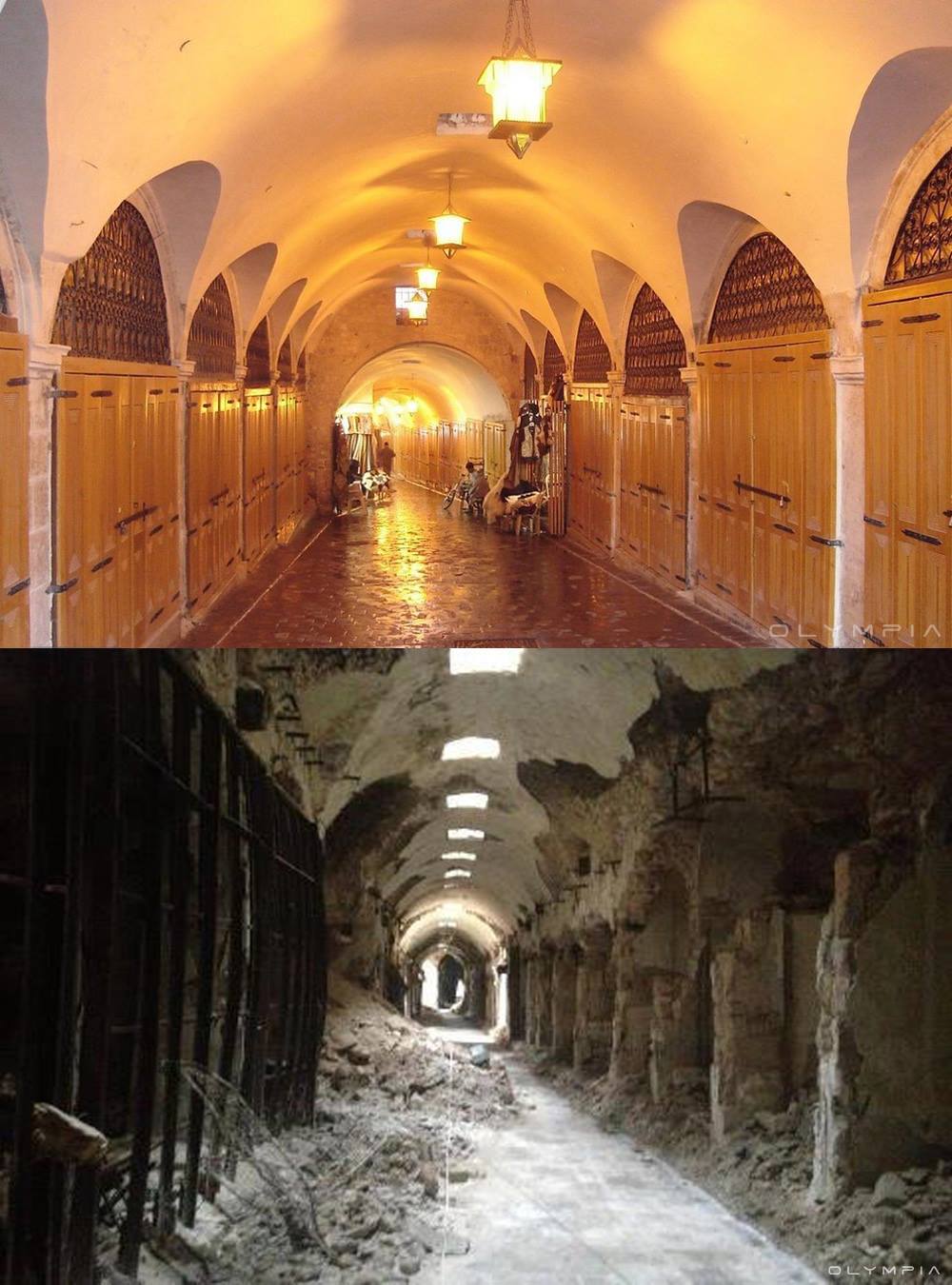

«Veo que ha oído hablar de Alepo… Sé que mi hogar está destruido, pero vive en mi memoria. Ojalá pudiera verlo, una ciudad fuerte, hermosa, leal». Me gustaría. «¿Por qué no? Cierre los ojos, joven, ciérrelos y venga conmigo a tiempos pasados más felices:

Sharraftina. Ahla u sahla fiki bi Halab!

Nos honras. Bienvenida a Alepo».

Abro los ojos: la ciudad se extiende a los pies de la colina en la que me hallo. Miro a mi alrededor hasta descubrir a Mohammad, que sonríe tranquilizador. Contemplo el horizonte y respiro Alepo por primera vez.

Mientras recorremos el alcalá, el castillo, Mohammad me cuenta que la ciudadela fue construida a mediados del III milenio a.C., si bien las piedras bajo nuestros pies son del s. XIII. d.C. Pasamos los restos de un hammam subterráneo, baños muy populares en todo Oriente, y de una cárcel, donde aún se pueden observar las tuberías de cerámica que los carceleros usaban para comunicarse con los presos.

Llegamos a la parte alta, la ciudadela. Una cafetería domina el horizonte, nos recostamos confortablemente sobre los cojines; mientras compartimos un humeante té repasamos la historia de la ciudad, protagonizada por hititas, arameos, asirios, persas y helenos, época en la que fue conocida como «la gran Beroae». Dominada después por el Imperio Romano, pasó a formar parte de Bizancio para, en el s. XIII, ser conquistada por los mongoles tras una breve posesión por parte de Saladino.

«En cada esquina puedes encontrar huellas de nuestro pasado», me dice Mohammad; «ahí reside la magia de Alepo». Un pasado marcado por el año 1517, cuando la ciudad pasó a ser parte del Imperio Otomano, siendo conocida como «Halep», de importancia remarcable después de Constantinopla y El Cairo.

Tras la caída otomana pasó a manos de la administración colonial francesa, que prometió a Siria una independencia que llegaría tras 1941, cuando franceses, ingleses y australianos atacaron Irak. Reconocida por las Naciones Unidas como estado independiente, y libres de la influencia francesa a partir de 1946, el país se sumió en un complicado panorama político y revolucionario que no se asentó hasta la llegada al poder de Hafez Al-Asad en 1970, quien gobernaría durante treinta años hasta que su hijo Bashar Al-Asad le sucedió en el cargo.

Reanudamos nuestra marcha, disfrutando de una brisa con aroma a aceites. Llegamos a la puerta principal de la ciudadela, una de las nueve que antaño construyeron, y apenas unos pasos más allá mis sentidos se embotan: todo lo que me rodea se convierte en una espiral de color, una explosión de vida que domina la almedina, la zona antigua que alberga un laberinto de zocos cubiertos y descubiertos.

¿Has sentido alguna vez que te sumerges en un sueño completamente distinto a tu realidad? Veo a una mujer de rasgos suaves y armoniosos cargando un fardo en la cabeza, y de su mano camina un niño que lleva entre sus brazos más piezas de fruta de las que puede abarcar, dejando tras sí un reguero de manzanas y peras. De repente, siento que alguien tira de mi vestido; me doy la vuelta y la niña con los ojos más bonitos que haya visto nunca me ofrece una pequeña cesta con fustuk halabi, los famosos pistachos alepinos. Sonríe mientras los saboreo y se va corriendo antes de poder decirla que están deliciosos.

Todo el mundo nos invita a disfrutar sus mercancías. Sin saber cómo, me veo con un hermoso conjunto de pendientes y collar de oro tallados magistralmente, y un precioso fular de seda rosa. Es entonces cuando huelo por primera vez un aroma que quedará por siempre grabado en mi memoria: el jabón de Alepo. Pregunto a Mohammad y me lleva a un pequeño puesto en la esquina, donde un hombre de avanzada edad vende tan codiciados jabones vegetales elaborados a base de aceites de oliva y laurel, cuya producción se extendió por todo el Mediterráneo tras las Cruzadas.

Salimos del zoco y Mohammad me pide que cierre los ojos; me guía suavemente unos pasos más allá, y me invita a abrirlos y contemplar Al Masyid al Umawi. Los rayos del sol se reflejan en el minarete y la Mezquita Omeya se erige en todo su esplendor ante mi mirada. Construida en el s. VIII, al igual que la mezquita de Damasco, por el califa Al-Walid, tiene dos puertas internas que dan directamente a los zocos. Tras descalzarnos, paseamos por el patio interior hasta llegar a la sala de oraciones, donde un profesor enseña a leer el Corán a un grupo de pupilos. Siento el frío mármol en mis pies y admiro la decoración geométrica del suelo, las preciosas lámparas que cuelgan del techo y el decorado minbar, donde el imám da sus sermones.

Le pregunto a Mohammad acerca de los rezos y la rutina islámica, pero antes de que pueda contestarme una suave música nos envuelve. La seguimos hasta llegar a un portal abierto que da a la calle, donde dos mujeres empiezan a bailar. Las notas las golpean con fuerza y admiro sus rostros, delicadamente agresivos. Casi puedo palpar el instante en el que se funden con la música, ahogándose en el sentimiento y alcanzando el éxtasis, el tarab. Tras intercambiar unas palabras con Mohammad, nos invitan a comer con su familia, dándome la oportunidad de disfrutar de la mejor comida casera alepina: kibbeh y kabab, safaryaliah, una suave sopa con membrillo, y mahashi, unos rollitos rellenos de calabaza y berenjena. Delicioso.

Saciados y relajados, Mohammad me invita a dar un paseo mientras charlamos sobre la arquitectura de la ciudad. La mayoría de edificios están construidos con piedras alepinas de colores canos, halab ashahbaa. Cada pocos pasos encontramos mercados, la mayoría de ellos con una vasta historia a sus espaldas, mezquitas, iglesias cristianas y ortodoxas, y khanat, hoteles y hostales típicos de la arquitectura oriental que alojaban a los pasajeros de las caravanas comerciales, muy comunes dada la posición estratégica de Alepo en la Ruta de la Seda entre el mar Mediterráneo y el río Eúfrates. Mohammad me enseña el Hotel Barón, hospedaje de los viajeros del Oriente Express en su ruta desde Estambul, y la conocida la calle de los armenios, donde la arquitectura es ligeramente diferente; constituyeron el 25% de la población debido a las olas de refugiados que llegaron a principios de siglo. La comunidad de Alepo es en su mayor parte musulmana sunnie (árabes y kurdos), uniéndose a ellos judíos y cristianos nativos, que constituyen la mayor comunidad de Oriente Medio.

El centro histórico de esta ciudad, Patrimonio de la Unesco, es sólido a la vez que delicado, tranquilo, pero con un aura que te hace apresurarte a descubrir la siguiente callejuela a sabiendas de que te va a sorprender. La cultura y la historia impregnan cada piedra, y la que fuera declarada capital de la cultura islámica en el año 2006 desprende vida y energía. Observo a Mohammad contemplar el horizonte, y veo en él una personalidad semejante a la esencia de esta ciudad: generosa, valiente.

Alepo da paz. Te obliga a parar un momento, hacer balance y dar las gracias por las cosas buenas que colman tu vida. Es la brizna de esperanza que sentimos cuando todo a nuestro alrededor se hunde. Respiro Alepo de nuevo, pero esta vez sin miedo; esta vez, agradecida.

De repente, se hace el silencio. Las risas y el bullicio del mercado se apagan, las sonrisas de la gente desaparecen, el miedo recorre la ciudad como un rayo de luz. Se oyen explosiones a lo lejos. Viene la oscuridad. Siento como la mano de Mohammad aprieta la mía con fuerza. Es hora de irse.

El café se ha quedado frío.

«Gracias», le susurro. No hace falta decir más.

De nada, me dicen sus ojos. «Sólo le pido que comparta lo que hoy hemos vivido con alguien. Y que este haga lo mismo con otra persona. Mi único deseo es que mi hogar, muerto, asesinado, viva en la memoria de la gente. Cuénteles, joven, hábleles de mi ciudad, de la calidez de sus noches, del aroma del té recién hecho, del ritmo de sus rezos al amanecer. Hábleles. Hábleles de la magia de Alepo».